冰雹是怎么形成的(冰雹是怎么形成的物态变化)

冰雹是怎么形成的简单的说法

1、冰雹是在强对流云中形成的,这些云由于大气不稳定而生成的垂直发展云。 在强对流云中,水滴和冰晶不断上升下降,经过多次碰撞和融合,逐渐形成冰雹。 当上升气流足够强,冰雹被抛至云顶并在极寒环境中迅速冷却,保持球形和硬度。

2、冰雹是水经过汽化——液化——凝华形成的。当地表的水被太阳曝晒汽化,然后上升到了空中,许许多多的水蒸气在一起,凝聚成云。当遇到冷空气则液化,形成雨滴或冰晶。

3、冰雹是一种固态降水形式,与雨和雪一样,是从云层中降落到地面的。它是从强烈的积雨云中形成的坚硬球状、锥状或不规则形状的降水物。 不同地区的群众可能对冰雹有不同的称呼,如“雹子”、“冰蛋”、“冷子”等。冰雹的形成与季节无关,因此在夏季也可能出现冰雹。

4、冰雹是在强烈的对流云中形成的。对流云是一种垂直发展的云,通常是由于大气中的不稳定性而形成的。这些云中的水滴和冰晶在云中不断上升和下降,经过多次的碰撞和融合后,就会逐渐变成冰雹。当云中的上升气流强烈到一定程度时,它们能够将冰雹抛射到云顶,并在那里冷却。

冰雹是怎样形成的原因是什么

冰雹是小冰晶在下降过程中与过冷水滴碰撞形成的,原因是温度急剧下降。冰雹大多出现在冷暖空气交汇激烈的公历2~5月份,也可能在盛夏强烈而持久的雷暴中降落。中国各地每年都会受到不同程度的雹灾。尤其是北方的山区及丘陵地区,青藏高原东部,云贵一带,地形复杂、天气多变、冰雹多、受害重,对农业危害很大。

冰雹灾害是由冰雹的产生环境、形成因素和受灾体相互作用引起的。 冰雹的多发区域在中国呈现出特定的分布特征,青藏高原是多雹区,南方和北方各有自己的多雹带。 中国的冰雹灾害区域分布呈现出向东、向南、向西扩展的趋势,与冰雹发生频率的区域分布存在显著差异。

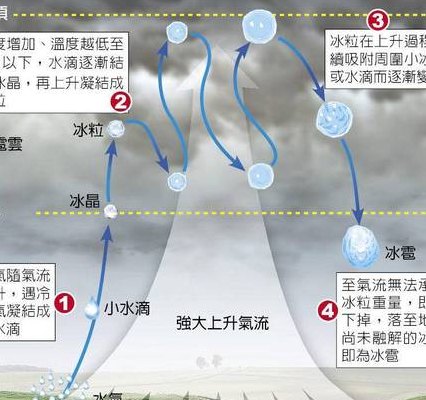

首先,冰雹必须在对流云中形成,当空气中的水汽随着气流上升,高度愈高,温度愈低,水汽就会凝结成 液体状的水滴;如果高度不断增高,温度降到摄氏零度以下时,水滴就会凝结成固体状的冰粒。

冰雹的形成与局地性强、历时短、受地形影响显著等特征有关。 冰雹多发生在中纬度大陆地区,尤其在温带地区更为常见。 中国的甘肃南部、陇东地区、阴山山脉、太行山区和川滇西部是雹灾严重的区域。 冰雹的季节性明显,多出现在4月至10月,与暖空气和冷空气的活动有关。

冰雹是怎么形成的

夏季出现积雨云时,顶层上部的温度会降低到零下30摄氏度至零下50摄氏度。上层云有冰晶组成,下层云中含有过冷水滴,再往下还有0摄氏度以上,含大量水滴的温暖层。冰晶在降落过程中进入冷水滴层,水在冰晶表面冻结,形成白色冰雹。雹继续降落到含有水滴的温暖层,水滴再次冻结在雹的表面。

冰雹的形成与温度的急剧下降密切相关。在炎热的天气下,地表的水会被太阳加热并蒸发至空中,形成云层。 当这些云层在空中遇到冷空气时,它们会逐渐凝结成水滴或冰晶。这一过程依赖于空气中的尘埃作为凝结核。

冰雹的形成是由冷暖空气相遇引发的。当这两种气流相遇时,可能随时发生气体凝固的现象,这种凝固形成了冰雹。 地表的水在阳光照射下蒸发,随后上升至空中形成云层。当这些水蒸气遇到冷空气时,会凝结成雨滴或冰晶。

冰雹的形成过程:在冰雹云中强烈的上升气流携带着许多大大小小的水滴和冰晶运动着,其中有一些水滴和冰晶并合冻结成较大的冰粒,这些粒子和过冷水滴被上升气流输送到含水量累积区,就可以成为冰雹核心,这些冰雹初始生长的核心在含水量累积区有着良好生长条件。

冰雹是在强对流云中形成的,这些云由于大气不稳定而生成的垂直发展云。 在强对流云中,水滴和冰晶不断上升下降,经过多次碰撞和融合,逐渐形成冰雹。 当上升气流足够强,冰雹被抛至云顶并在极寒环境中迅速冷却,保持球形和硬度。

冰雹的形成冰雹是怎么形成的

首先,冰雹必须在对流云中形成,当空气中的水汽随着气流上升,高度愈高,温度愈低,水汽就会凝结成液体状的水滴;如果高度不断增高,温度降到摄氏零度以下时,水滴就会凝结成固体状的冰粒。

冰雹的形成与温度的急剧下降密切相关。在炎热的天气下,地表的水会被太阳加热并蒸发至空中,形成云层。 当这些云层在空中遇到冷空气时,它们会逐渐凝结成水滴或冰晶。这一过程依赖于空气中的尘埃作为凝结核。

冰雹的形成:是当气温降到一定程度时,空气中水蒸气过饱和,就会下雨,如果温度急剧下降,就会形成冰雹。冰雹又叫“雹”,俗称雹子,“霸子”等,是一种天气现象,夏季或春夏之交最为常见。它是一些小如绿豆、黄豆,大似栗子、鸡蛋的冰粒。冰雹具有强大的杀伤力。雹灾是中国严重的自然灾害之一。

冰雹是因为天气剧烈变化、冷热气流交替所形成的。冰雹属于固态降水,和雨水以及雪是相同的,是从发展剧烈的积雨云中降落待地面的坚硬的球状、锥状或形成不规则的固态物。冰雹简介:当气温降到一定程度时,空气中水蒸气过饱和,就会下雨,如果温度急剧下降,就会形成冰雹。