年龄的称谓(年龄的称谓从小到大排列)

古代对年龄的称谓有哪些

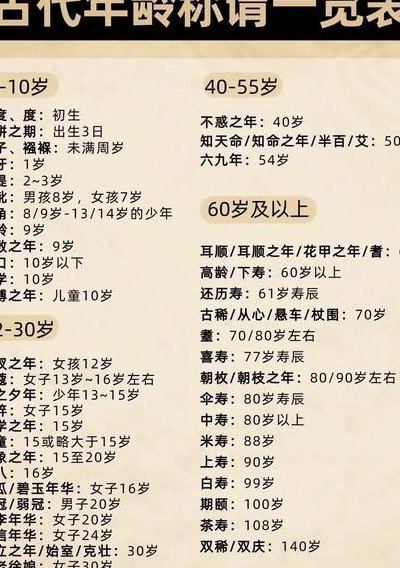

1、幼年期 童龄、垂髫:童年时期,通常是指男孩在七八岁至十三四岁之间。在古代,垂髫描述的是幼年时期,特指儿童头发长到可以垂下来的阶段。 青少年期 弱冠、桃李年华:古代男子在二十岁时行弱冠之礼,表示成年。而女子在十六岁左右则常被称为桃李年华,此时期的女子正值年轻貌美。

2、(2-3岁的)8岁:总角——古代将垂发扎成两个发髻,形状似羊角,“总”为聚拢的意思,故称“总角”。童龀——通常指人的少年时期。始龀、髫年——女孩七岁。始龀、龆年——男孩八岁。10岁:幼学——因为古代文字无标点,人们就截取“幼学”二字作为十岁代称。

3、年龄段为童年:不满周岁——襁褓;2~3岁——孩提;7岁(女)——髫年;8岁(男)——龆年;幼年泛称——总角;童年——垂髫;10岁以下——黄口;12岁(女)——金钗之年;13岁(女)——豆蔻年华;13~15岁——舞勺之年;青少年——束发。

4、弱冠——指20岁(男)。 古代男子20岁行冠礼,表示已经成年。1花信年华——指24岁(女)1梅之年——指至出嫁。1待年:指女子成年待嫁,又称“待字”。1半老徐娘——指至30岁(女)而立之年——指30岁(男)。2不惑之年、强壮之年——指40岁(男)。

5、垂髫:4岁至9的儿童。束发:指15岁。弱冠:指20岁。而立:指30岁。不惑:指40岁。知命(半百):指50岁。花甲(耳顺):指60岁。古稀:指70岁。耄耋:指80-90岁。期颐:百岁。

6、古代对年龄的称谓非常丰富,它们不仅反映了不同年龄段的生理特征,也体现了社会对各个年龄段人的态度和期望。以下是对这些称谓的详细阐述: 襁褓:指不满一周岁的婴儿,此时婴儿尚在父母的怀抱中。 孩提:两至三岁的儿童,开始懂得一些基本礼仪,但仍然顽皮可爱。

年龄的称谓有哪些?

二十岁——弱冠 《礼记·曲礼上》载:“二十曰弱,冠。”古时男子二十岁行冠礼,表示成年,因此称二十岁为弱冠。三十岁——而立 《论语·为政》有言:“三十而立。”用以指男子三十岁左右的年龄,表示此时应当有所成就。四十岁——不惑 《论语·为政》亦云:“四十而不惑。

童龄、垂髫:童年时期,通常是指男孩在七八岁至十三四岁之间。在古代,垂髫描述的是幼年时期,特指儿童头发长到可以垂下来的阶段。 青少年期 弱冠、桃李年华:古代男子在二十岁时行弱冠之礼,表示成年。而女子在十六岁左右则常被称为桃李年华,此时期的女子正值年轻貌美。

垂髫(tiáo):4岁至9的儿童。束发:指15岁。弱冠:指20岁。而立:指30岁。不惑:指40岁。知命(半百):指50岁。花甲(耳顺):指60岁。古稀:指70岁。耄耋:指80-90岁。期颐:百岁。

古人的年龄都怎么称呼?

垂髫(tiáo):4岁至9的儿童。束发:指15岁。弱冠:指20岁。而立:指30岁。不惑:指40岁。知命(半百):指50岁。花甲(耳顺):指60岁。古稀:指70岁。耄耋:指80-90岁。期颐:百岁。

二十弱冠:古代人用“弱冠”称呼二十岁的年轻人,意味着刚刚成年,开始步入社会。三十而立:三十岁被称作“而立”,意味着一个人到了这个年纪应该确立自己的人生目标和责任。四十不惑:四十岁称为“不惑”,表示人到中年,经历丰富,对人生有了更清晰的认识,不再困惑。

古稀:指70岁,耄耋:指80-90岁,期颐:百岁。年龄称谓是古代指代年龄的称呼,古人的年龄有时候不用数字表示,而是用其他称谓来表示。年龄称谓大多是记载在书籍之中,然后被沿用至今。古人的年龄有时不用数字表示,不直接说出某人多少岁或自己多少岁,而是用一种与年龄有关的称谓来代替。